中学受験理科講座 地球と宇宙

地球と宇宙 解説動画

地球と宇宙 一問一答プリントはこちらをクリック

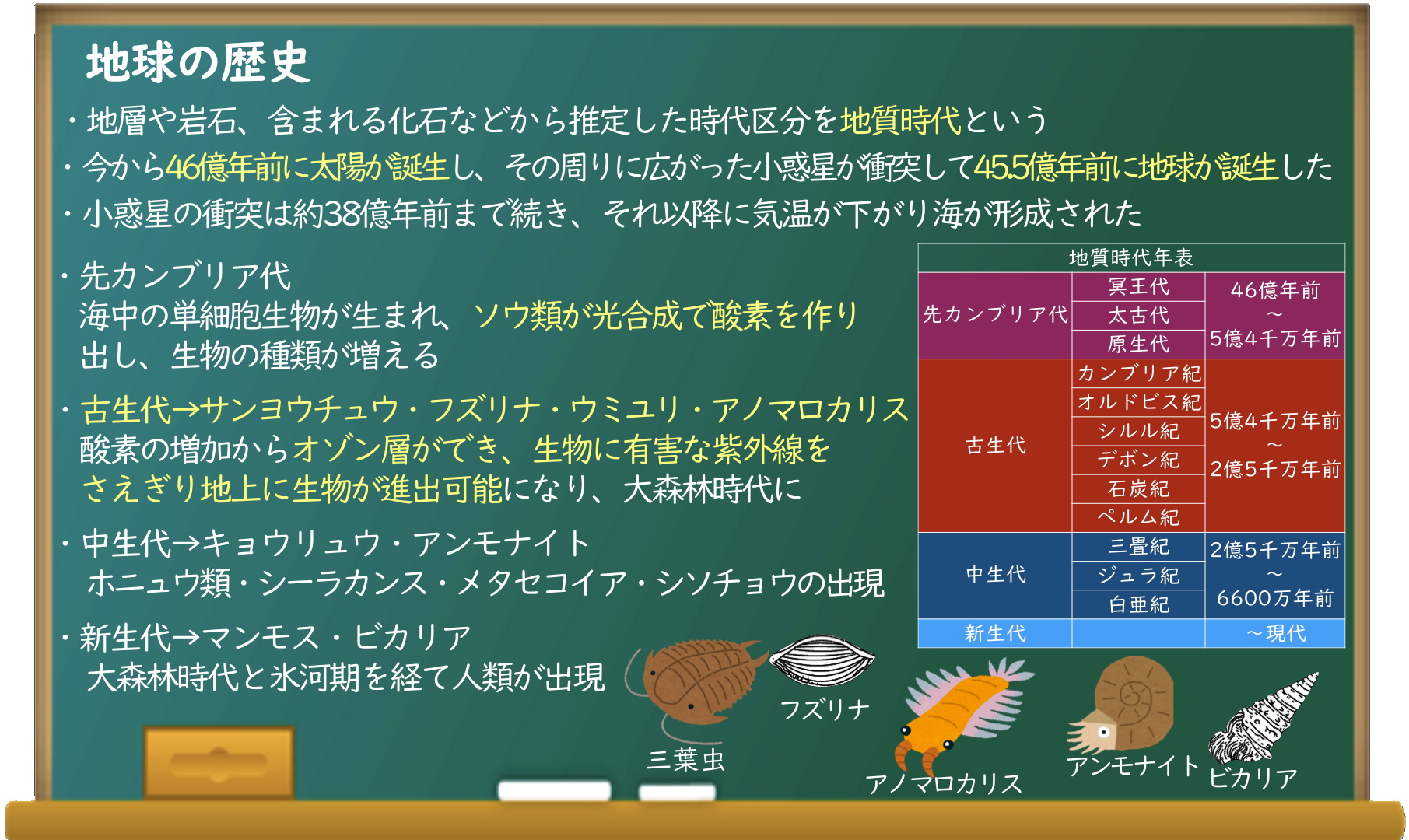

地球の歴史

地球の誕生と先カンブリア代

Haru_You

太陽ができたのが今から46億年前、そのときにできた小惑星やらなんやらが衝突して、今の地球の形になったの45億5千万年前といわれてるんだ。

そんな昔のこと、どうやって調べたの?

はるか

Haru_You

地層や岩石の組成、放射性同位体などを測定することで特定した地質時代によるものなんだ。

地質時代で、地球ができてから最初の時代区分を先カンブリア代というよ。

地質時代で、地球ができてから最初の時代区分を先カンブリア代というよ。

先カンブリア代の地球はどんな感じだったのかな?

はるか

Haru_You

今から38億年位前、冥王代と呼ばれる時期までは、小惑星や隕石の衝突が続いて、地球はマグマの海だったみたい。

その後太古代に入って、気温が下がり水蒸気が海をつくり、25億年前から始まる原生代には最初の生物が海中に誕生するんだ。

その後太古代に入って、気温が下がり水蒸気が海をつくり、25億年前から始まる原生代には最初の生物が海中に誕生するんだ。

生物の誕生までで地球の歴史の半分が終わるんだね。

はるか

Haru_You

海中の生物の中で、葉緑体を持ったソウ類が生まれ、光合成を行うことで酸素が増えていくと、生物の種類もどんどん増えていき、地球も次のステージに移行するんだ。

古生代の地球

Haru_You

5億4千万年前から、地球は古生代とよばれる地質時代に入る。

古生代には酸素が増え、酸素からオゾン層が作られて生物に有害な紫外線をさえぎったことで、生物が地上に進出するんだ。

古生代には酸素が増え、酸素からオゾン層が作られて生物に有害な紫外線をさえぎったことで、生物が地上に進出するんだ。

じゃあ、プランクトンみたいなのじゃなくてもっとキョウリュウみたいなのがでてくるわけか。

はるか

Haru_You

キョウリュウは古生代生物じゃないから気をつけて。

古生代生物として示準化石になるのが、サンヨウチュウ、フズリナ、ウミユリ、アノマロカリスだね。

この時代の生物はまだそれほど大型ではなく、地上は大森林時代になったと考えられているんだ。

その古生代の森林が現代に化石燃料として出てくるんだよ。

古生代生物として示準化石になるのが、サンヨウチュウ、フズリナ、ウミユリ、アノマロカリスだね。

この時代の生物はまだそれほど大型ではなく、地上は大森林時代になったと考えられているんだ。

その古生代の森林が現代に化石燃料として出てくるんだよ。

化石燃料っていうと、石炭とか石油とかだよね。

はるか

Haru_You

そうだね、だから古生代の終わりには石炭紀っていう地質時代があるんだよ。

中生代と新生代

Haru_You

古生代の最後、2億5千万年前のペルム紀の終わりに大規模な火山活動が起きて、古生代に栄えた生物の9割は絶滅するんだ。

海面が低下し、現在の5大陸が1つにつながった世界でキョウリュウたちが走り回る中生代がやってくる。

海面が低下し、現在の5大陸が1つにつながった世界でキョウリュウたちが走り回る中生代がやってくる。

中生代がキョウリュウの時代なんだね。

はるか

Haru_You

中生代の示準化石としてはキョウリュウ、アンモナイト、シソチョウなどがいるね。

また中生代には最初のホニュウ類も出現し、生物が多様化するんだ。

でもキョウリュウは絶滅しちゃうんだよね。

古生代と同じように火山のせい?

古生代と同じように火山のせい?

はるか

Haru_You

火山説や隕石説があるけど、これはまだわかっていないんだ。

何にせよ6600万年前に中生代が終わると、ホニュウ類の活躍する新生代になるわけだ。

何にせよ6600万年前に中生代が終わると、ホニュウ類の活躍する新生代になるわけだ。

ヒトが出現するの?

はるか

Haru_You

まあ、ヒトの出現は新生代ではあるんだけどまだまだ後、400万年前くらいだよ。

新生代の示準化石としてはマンモスやビカリアが代表だね。

生物と人類の進化

セキツイ動物の進化

Haru_You

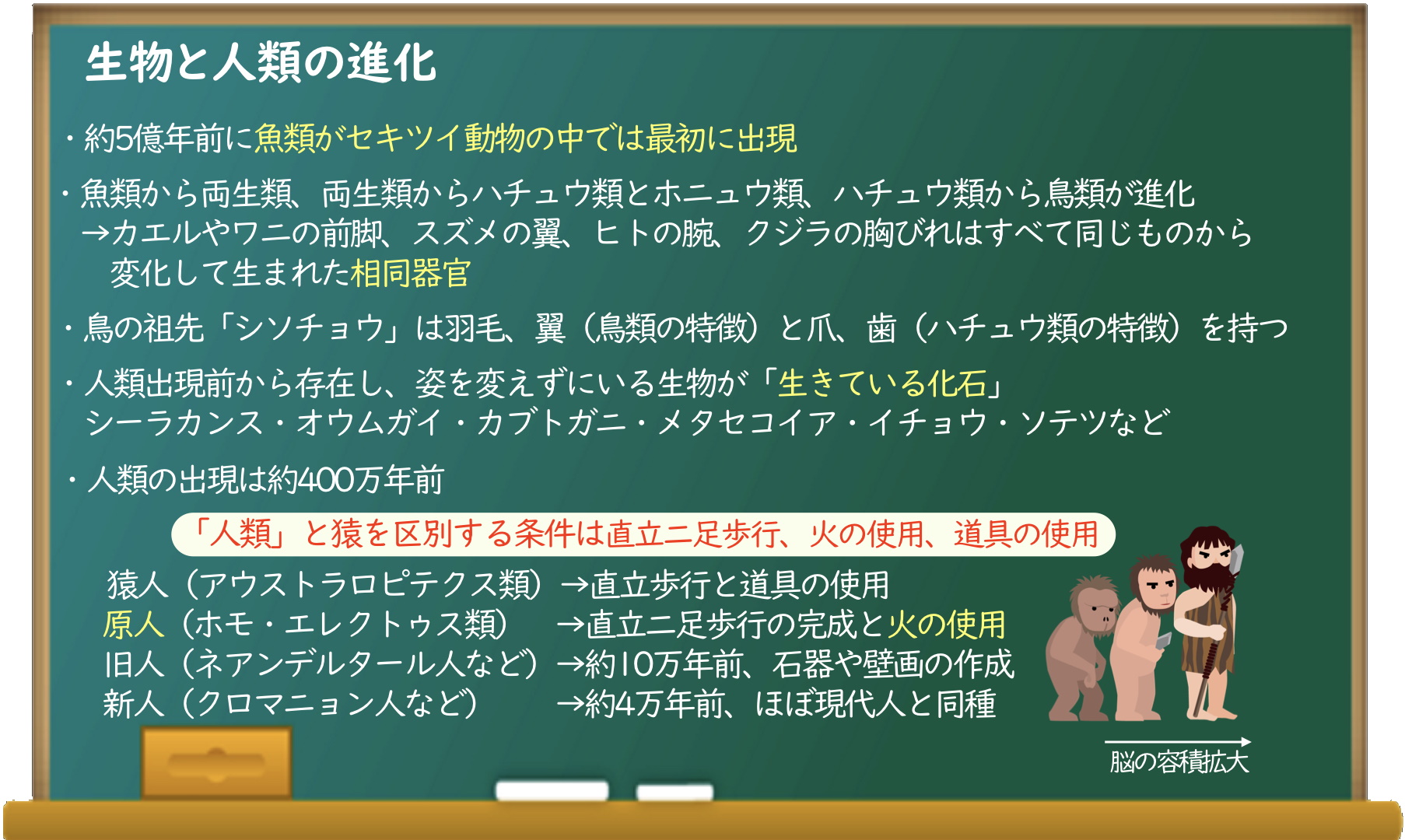

いわゆるセキツイ動物の中では、最初に出現するのは魚類だ。

今から5億年前、古生代の初期のことだね。

そして魚類から他のセキツイ動物へと進化していくんだ。

今から5億年前、古生代の初期のことだね。

そして魚類から他のセキツイ動物へと進化していくんだ。

じゃあ、人類も祖先は魚なの?

はるか

Haru_You

まあ、そういう説もあるし、神様が作った説もあるし。

魚類から両生類が生まれ、両生類からホニュウ類とハチュウ類になり、ハチュウ類から鳥類ができたと考えられているんだ。

魚類から両生類が生まれ、両生類からホニュウ類とハチュウ類になり、ハチュウ類から鳥類ができたと考えられているんだ。

全然体の構造が違う気がするけどね。

はるか

Haru_You

そうでもなくて、魚やクジラの胸びれ、カエルやワニの前脚、ホニュウ類の腕、鳥の翼、これらはみな同じ造りからできたものなんだ。

こういうのを相同器官というよ。

こういうのを相同器官というよ。

言われてみると、形が似ているような気もするね。

はるか

Haru_You

シソチョウという鳥の祖先の化石が、鳥としての特徴だけでなく、ハチュウ類の特徴も持っていることからも推察することができるね。

生きている化石

Haru_You

生物が進化していくいっぽうで、、進化から取り残された?のか、進化しないままの姿で昔からいる種もいるんだ。

昔っていつくらい?

はるか

Haru_You

古生代の終わり、5億年前から姿を変えずにいるのがシーラカンスという魚だ。

シーラカンスならどうぶつの森で釣ったよ。

めっちゃ高く売れるんだよね。

めっちゃ高く売れるんだよね。

はるか

Haru_You

他にもオウムガイ、カブトガニ、メタセコイア、イチョウ、ソテツなんかは中生代の化石と同じ姿でいるので、「生きている化石」とよばれるね。

実は、ゴキブリもそうなんだけど、全然ありがたくないやね。

実は、ゴキブリもそうなんだけど、全然ありがたくないやね。

人類の進化

さっき、400万年前に人類が出現したっていってたけど、最初の人類とサルって何が違うの?

はるか

Haru_You

人類とサルを区別する条件として、直立二足歩行、火の使用、道具の使用があるんだけど、最初の人類は火を使ってないんだよ。

そしたらサルと変わんないじゃん。

はるか

Haru_You

まあ、それでもサルよりはヒトに近いってんで「猿人」とよばれるのが最初の人類だ。

猿人の代表はアウストラロピテクス、「南のサル」だね。

次に50万年くらい前に原人、ホモ・エレクトゥスが現れる。

原人は完全に直立二足歩行し、火を使ったんだ。

猿人の代表はアウストラロピテクス、「南のサル」だね。

次に50万年くらい前に原人、ホモ・エレクトゥスが現れる。

原人は完全に直立二足歩行し、火を使ったんだ。

じゃあ、それが今の人類の祖先なわけだね。

はるか

Haru_You

いや、実は原人と今の人類に直接のつながりはないんだ。

このあとネアンデルタール人ら旧人、クロマニョン人ら新人を経て、今の人類に至るんだよね。

ネアンデルタール人は今の人類によって滅ぼされたなんて説もあるし、ここのつながりは複雑だから猿人・原人・旧人・新人って言葉と、原人の火の使用だけ覚えておけばいいよ。

このあとネアンデルタール人ら旧人、クロマニョン人ら新人を経て、今の人類に至るんだよね。

ネアンデルタール人は今の人類によって滅ぼされたなんて説もあるし、ここのつながりは複雑だから猿人・原人・旧人・新人って言葉と、原人の火の使用だけ覚えておけばいいよ。

地球のようす

地球の形と大きさ

Haru_You

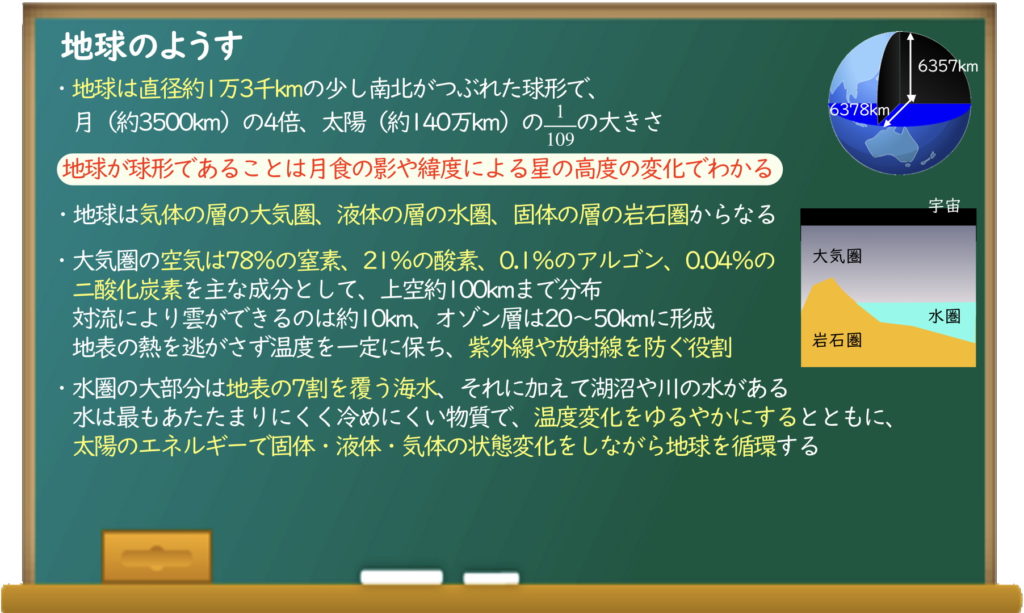

地球は直径約1万3千kmの球形、だから地球1周はおよそ4万kmの大きさをしている。

球形なんだけど、実はほんの40kmくらいだけ、南北がつぶれているんだ。

地球が球形なことは、宇宙から見なくても昔の人は理解していたんだけど、なんでかわかるかい?

球形なんだけど、実はほんの40kmくらいだけ、南北がつぶれているんだ。

地球が球形なことは、宇宙から見なくても昔の人は理解していたんだけど、なんでかわかるかい?

岬に近づいてくる船が、一番てっぺんから見え始めるんだよね。

はるか

Haru_You

そうだね。

他にも、月食の影が月に丸く映るとか、緯度によって星の高度が変わるとかいろいろなことで昔の人も地球が丸いことを知っていたんだ。

あと、地球の大きさは月の約4倍で、太陽の約$\frac{1}{109}$だね。

他にも、月食の影が月に丸く映るとか、緯度によって星の高度が変わるとかいろいろなことで昔の人も地球が丸いことを知っていたんだ。

あと、地球の大きさは月の約4倍で、太陽の約$\frac{1}{109}$だね。

だから月と太陽はおよそ400倍大きさが違うんだよね。

はるか

Haru_You

うん、そして地球からの距離が月と太陽では400倍離れてるから、結果として同じ大きさに見えるわけだ。

大気圏・水圏・岩石圏

Haru_You

また、地球について考えるとき、3つのエリアに分けることができるんだ。

気体の層の大気圏、液体の層の水圏、固体の層の岩石圏だね。

気体の層の大気圏、液体の層の水圏、固体の層の岩石圏だね。

それぞれ大空、海、大地ってことだね。

大気圏って言葉は、宇宙と行き来するときに出てくるよね。

大気圏って言葉は、宇宙と行き来するときに出てくるよね。

はるか

Haru_You

うん、上空100kmくらいまでが大気圏で、そっから先が宇宙。

大気圏の中で上空20〜50kmくらいにはオゾン層が、10kmくらいの高さまでは対流して雲ができるよ。

大気圏のおかげで、宇宙からの紫外線や放射線を防ぐとともに、地上の熱を宇宙に逃がさず一定の温度に保てているんだ。

大気圏の中で上空20〜50kmくらいにはオゾン層が、10kmくらいの高さまでは対流して雲ができるよ。

大気圏のおかげで、宇宙からの紫外線や放射線を防ぐとともに、地上の熱を宇宙に逃がさず一定の温度に保てているんだ。

水圏にはどんな役割があるの?

はるか

Haru_You

水はもっとも温度変化しにくい物質だから、水が大量にあるおかげで気温の変化がゆるやかになるんだ。

じゃあ、大気も水もない星では温度変化がすごい大きいってことだね。

はるか

Haru_You

火星なんかだと最高気温20℃、最低気温−140℃らしいね。

大気中の水蒸気と湿度

飽和水蒸気量と露点

Haru_You

水圏と大気圏に関連して、水蒸気の話をしておこう。

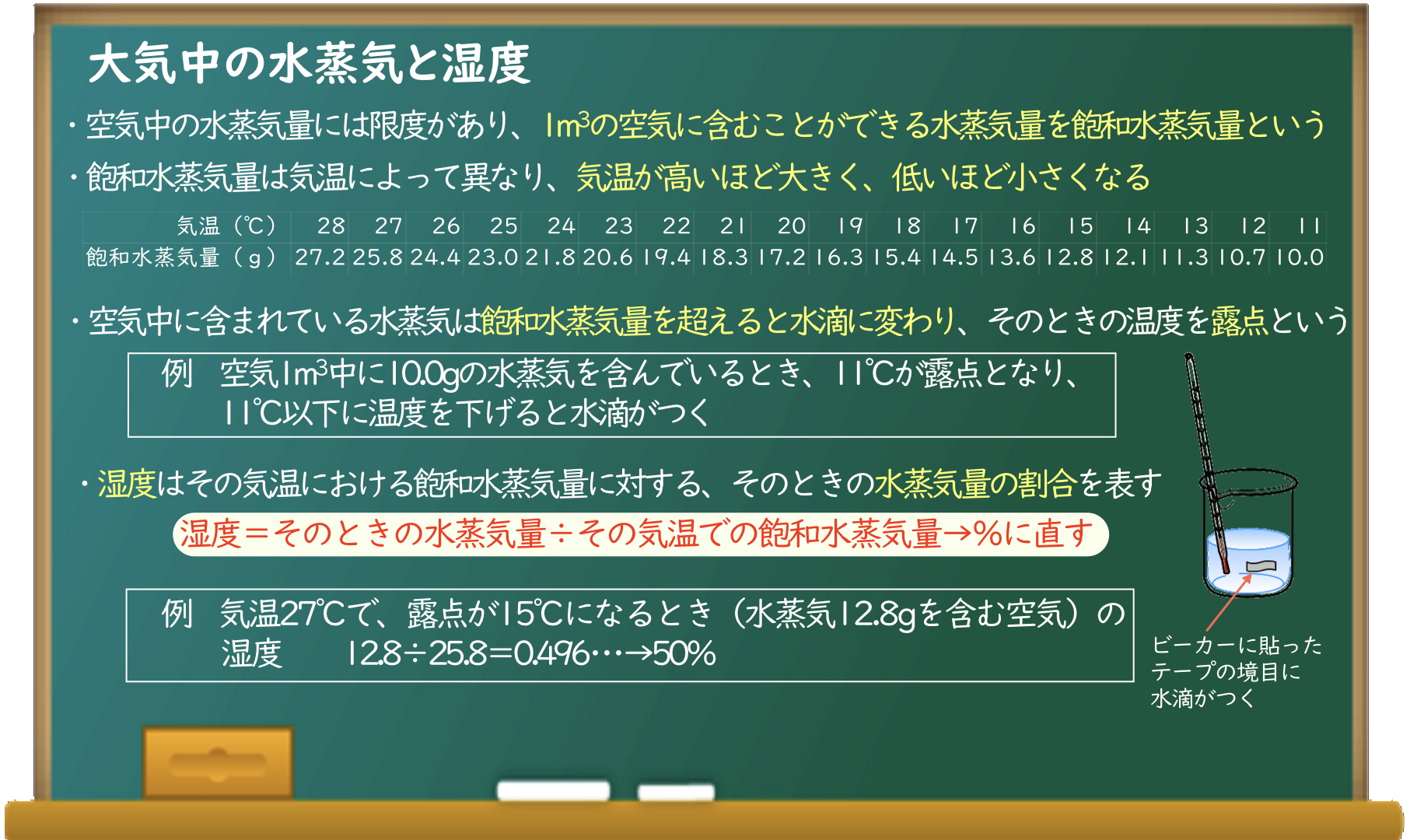

空気中には水蒸気を含むことができるんだけど、その量には限界があって、それを飽和水蒸気量というんだ。

空気中には水蒸気を含むことができるんだけど、その量には限界があって、それを飽和水蒸気量というんだ。

飽和水蒸気量は一定なの?

はるか

Haru_You

温度によって異なるんだ。

気温が高いと飽和水蒸気量は大きくなり、気温が低いと飽和水蒸気量は小さくなる。

夏がジメジメするのは気温が高くて飽和水蒸気量が大きくて、空気に水蒸気が多く含まれているからだし、冬が乾燥してるのは気温が低くて飽和水蒸気量が小さくて、空気の水蒸気も少ないからだよ。

気温が高いと飽和水蒸気量は大きくなり、気温が低いと飽和水蒸気量は小さくなる。

夏がジメジメするのは気温が高くて飽和水蒸気量が大きくて、空気に水蒸気が多く含まれているからだし、冬が乾燥してるのは気温が低くて飽和水蒸気量が小さくて、空気の水蒸気も少ないからだよ。

確かにお風呂の空気とか、水蒸気たくさんだもんね。

そしたらさ、暖かい空気を冷まして飽和水蒸気量を超えるようになったらどうなるの?

そしたらさ、暖かい空気を冷まして飽和水蒸気量を超えるようになったらどうなるの?

はるか

Haru_You

ある温度での飽和水蒸気量より多くの水蒸気があれば、その水蒸気は水滴になるよ。

水蒸気が水滴に変わる温度を露点というんだけど、露点を調べればそのときの水蒸気量がわかるんだ。

水蒸気が水滴に変わる温度を露点というんだけど、露点を調べればそのときの水蒸気量がわかるんだ。

どうやって?

はるか

Haru_You

たとえば、14℃まで下げたら露点になって水滴がついた空気があったとする。

ということは、14℃の飽和水蒸気量12.1gをわずかに上回る水蒸気が含まれているってことになるんだ。

すなわち、露点の飽和水蒸気量がそのときの水蒸気量になるってこと。

ということは、14℃の飽和水蒸気量12.1gをわずかに上回る水蒸気が含まれているってことになるんだ。

すなわち、露点の飽和水蒸気量がそのときの水蒸気量になるってこと。

湿度の計算

Haru_You

で、飽和水蒸気量を使って、湿度を求めることができるんだ。

湿度ってあれでしょ、乾湿球温度計から湿度表を読むやつ。

はるか

Haru_You

うん、それでも湿度は求められるけど、そもそも湿度の意味から考えると、この計算が必要なんだ。

湿度とは、その気温における飽和水蒸気量に対し、いまの水蒸気量がどれだけかを表した数字なんだ。

湿度とは、その気温における飽和水蒸気量に対し、いまの水蒸気量がどれだけかを表した数字なんだ。

たとえばそのときの気温で飽和水蒸気量が20gで、空気中に18gの水蒸気があったら18÷20=0.9で、90%ってことね。

はるか

Haru_You

うん、そういうこと。

で、いまの水蒸気量を求めるときにさっきの露点を使えばいいんだよ。

これの計算は頻出だから、やり方覚えておいてね。

で、いまの水蒸気量を求めるときにさっきの露点を使えばいいんだよ。

これの計算は頻出だから、やり方覚えておいてね。

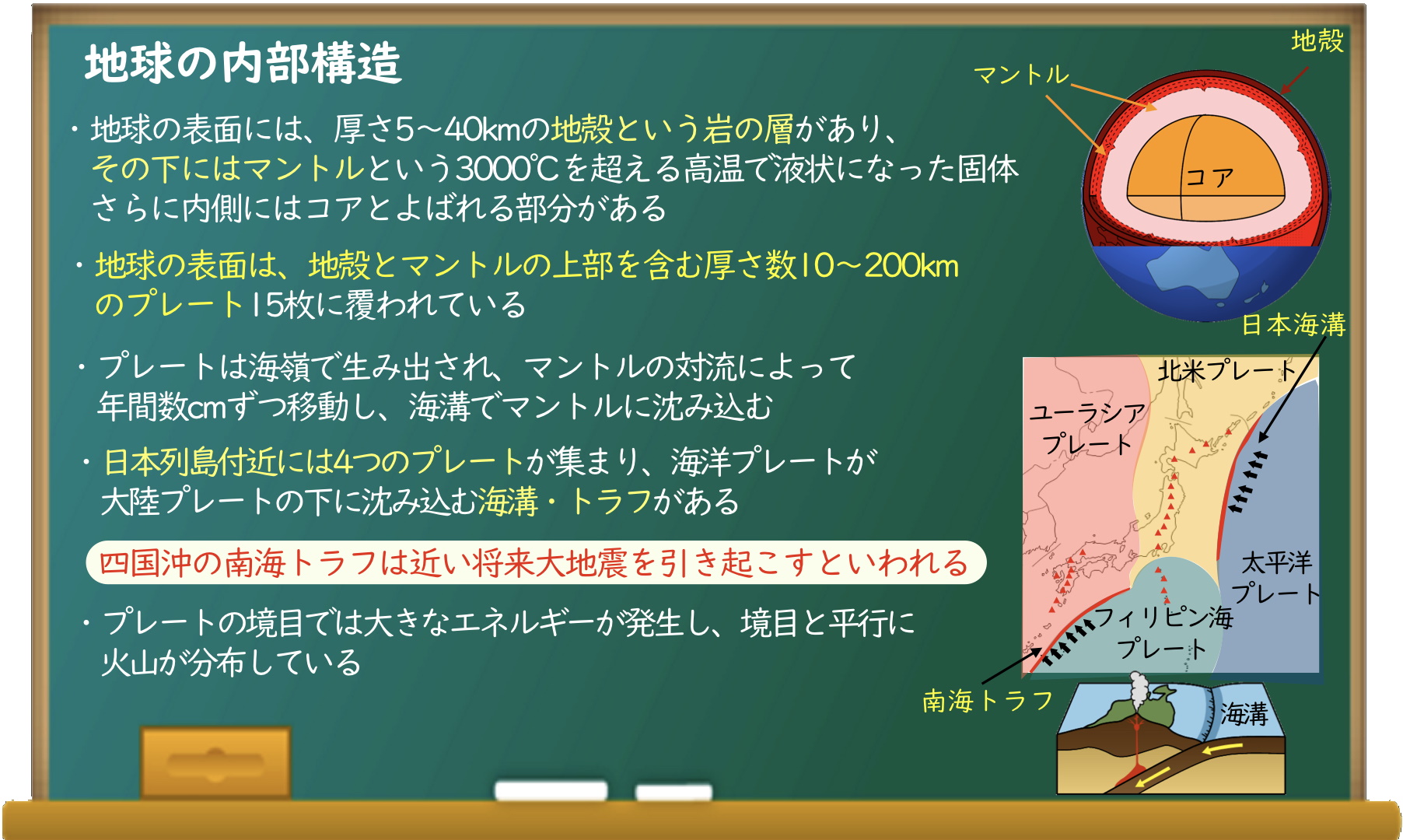

地球の内部構造

地殻とマントル

Haru_You

地球の表面は、海の下も含めて土砂や岩石で覆われているけど、地球全体が固体の岩石でできているわけではないんだ。

地球の半径6400kmに対し、地殻とよばれる岩石面の厚さは5〜40kmくらいしかないんだ。

地球の半径6400kmに対し、地殻とよばれる岩石面の厚さは5〜40kmくらいしかないんだ。

岩石が殻みたいになってるから地殻なのね。

地殻の内側には何があるの?

地殻の内側には何があるの?

はるか

Haru_You

マントルという3000℃を超えるような高温、高圧の層が地下3000kmくらいまでを占め、その内側にはコアという中心部分がある。

マントルは固体なんだけど、高温、高圧なので部分的には溶けて液体となり、対流を起こしているんだ。

ちなみに、マントルと地殻の境目が「モホロビチッチ不連続面」といって、変な理科用語ランキングの上位に入る言葉だよ。

マントルは固体なんだけど、高温、高圧なので部分的には溶けて液体となり、対流を起こしているんだ。

ちなみに、マントルと地殻の境目が「モホロビチッチ不連続面」といって、変な理科用語ランキングの上位に入る言葉だよ。

マントルは地下にある高温の部分なんだったら、マグマとは違うの?

はるか

Haru_You

マグマは地殻がマントルの熱で溶けたものだね。

といっても地殻とマントルはつながっているから、地殻内ならマグマ、地殻より内側ならマントルと呼ぶ、くらいに思っていてもいいよ。

といっても地殻とマントルはつながっているから、地殻内ならマグマ、地殻より内側ならマントルと呼ぶ、くらいに思っていてもいいよ。

プレートと海溝

Haru_You

で、地殻とマントルの上部が一体となったものをプレートという。

地球の表面は1枚のプレートで覆われているのではなく、15枚のプレートが組み合わさってできているんだ。

地球の表面は1枚のプレートで覆われているのではなく、15枚のプレートが組み合わさってできているんだ。

ひびのはいった卵の殻みたいな感じか。

はるか

Haru_You

卵の殻なら動かないけど、プレートより下のマントルは対流しているから、その上に乗っているプレートは動くんだ。

有名なのが、ハワイ島の乗っている太平洋プレートは、だいたい1年に10cmくらいずつ日本に近づいてきてるんだ。

ちなみに、日本とハワイの距離は6600kmだから、6600万年後には日本のそばにハワイがある計算になる。

有名なのが、ハワイ島の乗っている太平洋プレートは、だいたい1年に10cmくらいずつ日本に近づいてきてるんだ。

ちなみに、日本とハワイの距離は6600kmだから、6600万年後には日本のそばにハワイがある計算になる。

そしたら、簡単にハワイ旅行行けていいじゃん。

はるか

Haru_You

でも日本のそばにきたら今みたいな常夏の島じゃなくって、伊豆大島と変わらなくなっちゃうけどね。

で、プレートが移動しているので、プレートどうしの境目では一方のプレートが、もう一方のプレートの下に沈み込む。

そのプレートが沈み込む場所のことを海溝といって、海溝より規模が小さいものではトラフと呼ばれるものもあるんだ。

で、プレートが移動しているので、プレートどうしの境目では一方のプレートが、もう一方のプレートの下に沈み込む。

そのプレートが沈み込む場所のことを海溝といって、海溝より規模が小さいものではトラフと呼ばれるものもあるんだ。

海溝ってめっちゃ海が深くなってるところだよね。

プレートが沈み込むから、引っ張られて海底が深くなってるんだね。

プレートが沈み込むから、引っ張られて海底が深くなってるんだね。

はるか

Haru_You

海溝やトラフはプレートが引っ張られてるから、プレートのゆがみによって地震の原因となるんだよ。

日本付近には北米、太平洋、ユーラシア、フィリピン海の4プレートが集まり、太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込むところに日本海溝、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むところに南海トラフを作っている。

日本付近には北米、太平洋、ユーラシア、フィリピン海の4プレートが集まり、太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込むところに日本海溝、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むところに南海トラフを作っている。

だから日本は地震が多いんだね。

はるか

Haru_You

2011年に起きた東北地方太平洋沖地震が、日本海溝を作る太平洋プレートによるものだった。

これは数百年かけてたまったプレートのゆがみが元に戻ろうとする力で起きたので、また数百年後に同じような地震が発生するんだ。

南海トラフは最後に動いたのが1946年で、100年周期で大地震を起こしてるから、もうすぐ来ると言われてるんだ。

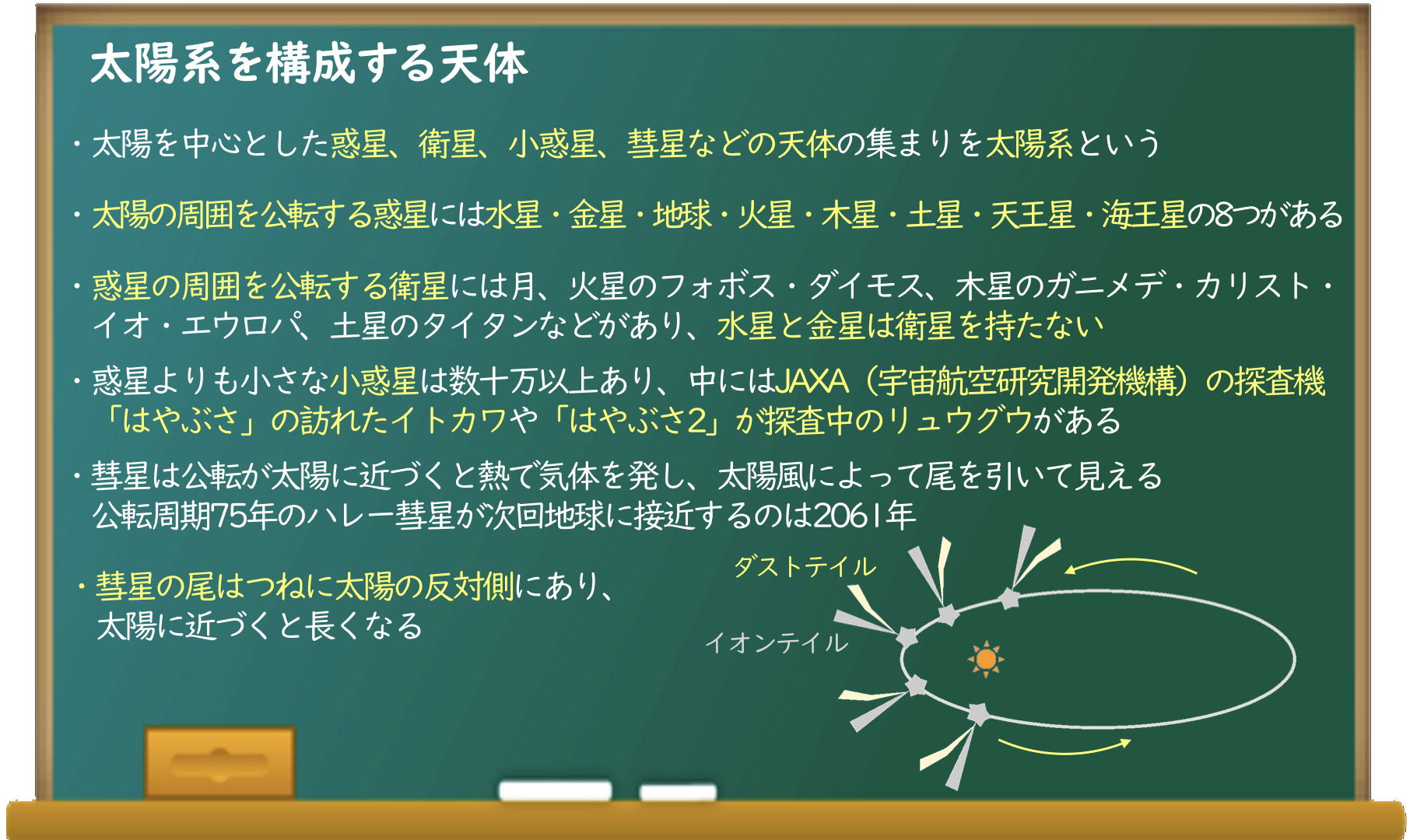

太陽系を構成する天体

太陽系小天体と衛星

Haru_You

恒星である太陽を中心に、8つの惑星と惑星の周りを公転する衛星、それに準惑星・小惑星・彗星など太陽系小天体とよばれるものの集まりが太陽系だ。

惑星については次のところで詳しくやるから、ここでは衛星から。

惑星については次のところで詳しくやるから、ここでは衛星から。

衛星といえば、月のことだよね。

他の惑星にも、月みたいな衛星はあるの?

他の惑星にも、月みたいな衛星はあるの?

はるか

Haru_You

火星にはフォボスとダイモスの2つ、木星にはガリレオが発見したイオ・ガニメデ・エウロパ・カリスト以下80個近く、土星にも最大のタイタンの他80個近い衛星があるよ。

天王星と海王星も衛星を持っているけど、水星と金星には衛星がないね。

天王星と海王星も衛星を持っているけど、水星と金星には衛星がないね。

80個も月みたいなのが夜空に上がってたら、どんな景色なんだろうな。

はるか

Haru_You

で土星のタイタンは月の1.5倍の大きさだし、月よりも土星に近いからすごい大きく見えるだろうね。

タイタンにはNASAが打ち上げた探査機カッシーニが訪れていて、氷やメタンがあることが確認されたんだよね。

そういえば、なんで水星と金星には衛星がないんだろう。

はるか

Haru_You

太陽に近いから、太陽の引力に持ってかれちゃうんだろうね。

準惑星と小惑星

Haru_You

惑星と呼ぶには小さいけど、太陽の周りを公転するものには5つの準惑星と、無数の小惑星があるんだ。

準惑星の代表が、かつては9番目の惑星だった冥王星だね。

冥王星は軌道が海王星と交差することなどから、惑星ではないという説が公式に成って準惑星になったんだ。

準惑星の代表が、かつては9番目の惑星だった冥王星だね。

冥王星は軌道が海王星と交差することなどから、惑星ではないという説が公式に成って準惑星になったんだ。

セーラームーンが書かれたときは、冥王星はまだ惑星だったんだよね。

セーラープルート、冥王せつなが仲間はずれでかわいそう。

セーラープルート、冥王せつなが仲間はずれでかわいそう。

はるか

Haru_You

あと、小惑星の中で有名なのが「イトカワ」と「リュウグウ」だね。

JAXA(宇宙航空研究開発機構)の探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」が訪れた星だ。

JAXA(宇宙航空研究開発機構)の探査機「はやぶさ」「はやぶさ2」が訪れた星だ。

「はやぶさ」は何度もトラブルを起こしながら、必死の努力で地球に帰還できたんだよね。

はるか

彗星の尾の向き

Haru_You

もう1つ太陽の周りを回るものに、彗星、別名ほうき星がある。

彗星は小さすぎて、構成する物質を自身の引力で支えられないから、太陽に近づくとチリやガスを宇宙空間に逃がしてしまい、それが尾を引いているように見えるんだ。

彗星は小さすぎて、構成する物質を自身の引力で支えられないから、太陽に近づくとチリやガスを宇宙空間に逃がしてしまい、それが尾を引いているように見えるんだ。

彗星って、名前は聞いたことあるけど見たことないんだよね。

はるか

Haru_You

ちょっと昔にはヘールボップとか、百武とか巨大彗星が地球に接近したんだけど、最近は来てないね。

ただ、76年周期で太陽に近づくハレー彗星は、1等星並みに明るくなるからね。

次来るときにはぜひ見てくれ。

ただ、76年周期で太陽に近づくハレー彗星は、1等星並みに明るくなるからね。

次来るときにはぜひ見てくれ。

次いつ来るの?

はるか

Haru_You

2061年。

彗星の尾は、太陽からの太陽風で流れてるから、必ず太陽と反対側に引いているのをぜひ確認してくれ。

自分の目で見たら忘れないから。

彗星の尾は、太陽からの太陽風で流れてるから、必ず太陽と反対側に引いているのをぜひ確認してくれ。

自分の目で見たら忘れないから。

40年後じゃん!

はるか

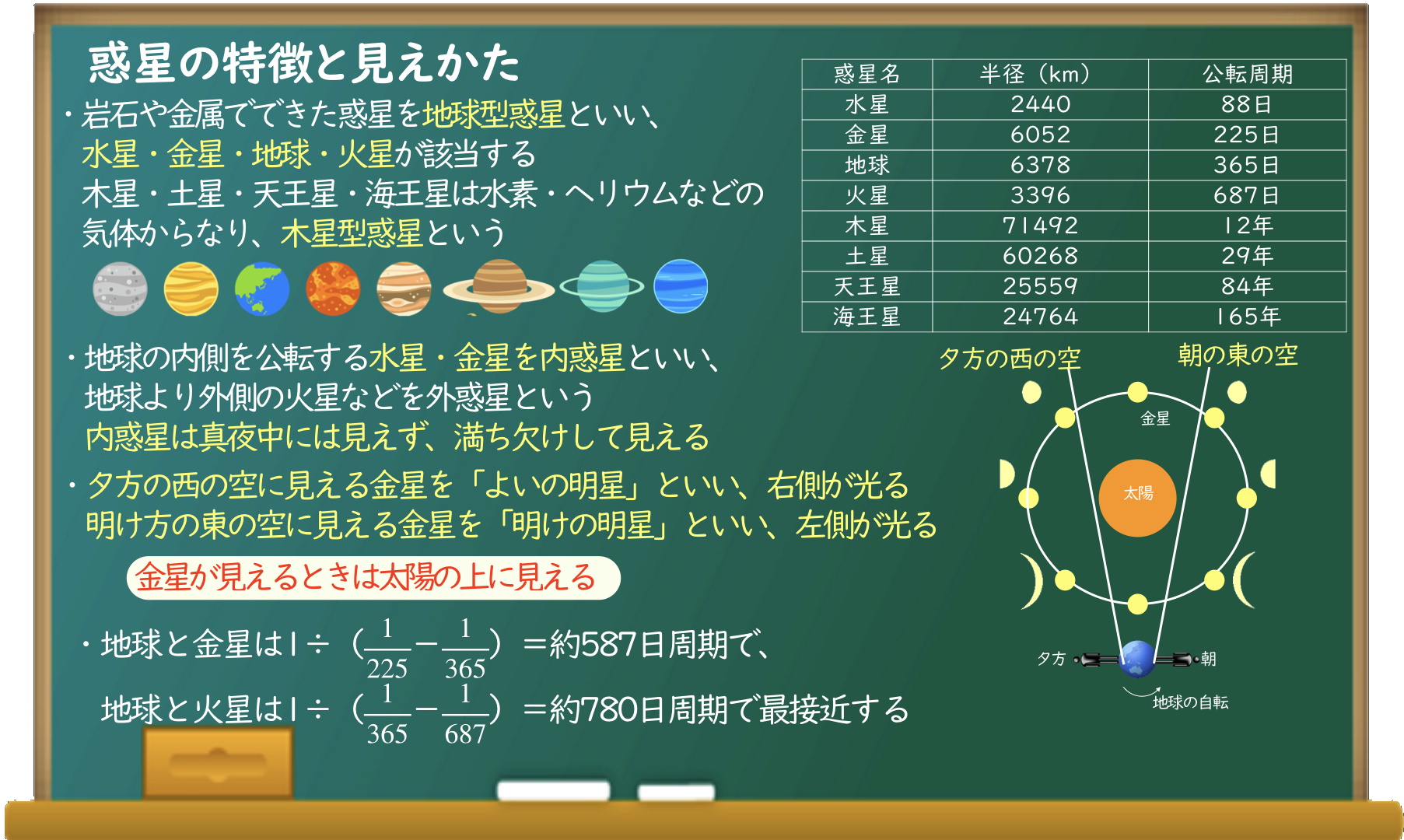

惑星の種類と見え方

宇宙大帝ゴッドシグマ

Haru_You

さて、改めて惑星の話に入ろう。

まずは「水金地火木土天海」の順番をしっかり覚えること。

まずは「水金地火木土天海」の順番をしっかり覚えること。

曜日の並び順にしてくれりゃ覚えやすいのになあ。

はるか

Haru_You

僕らが子どもの頃はみんな普通に覚えてたんだよ。

「宇宙大帝ゴッドシグマ」のエンディングで、「すいきんちかもくどってんかいめい」って歌詞があってね。

覚えたい人はyoutubeで見るといいよ。

「宇宙大帝ゴッドシグマ」のエンディングで、「すいきんちかもくどってんかいめい」って歌詞があってね。

覚えたい人はyoutubeで見るといいよ。

海・陸・空で合体だ!のほうじゃないのね。

はるか

Haru_You

で、その順番の内側4つ、水星・金星・地球・火星は岩石や金属でできているんだ。

こいつらを地球型惑星という。

こいつらを地球型惑星という。

じゃあ、外側4つは?

はるか

Haru_You

木星・土星・天王星・海王星は水素やヘリウムなどの気体、ガスからできたもので、木星型惑星というんだ。

明けの明星・よいの明星

Haru_You

惑星の仲間分けには、「内惑星」と「外惑星」というのもあるんだ。

地球より内側を公転する水星・金星が内惑星、地球より外側の火木土天海が外惑星だね。

地球より内側を公転する水星・金星が内惑星、地球より外側の火木土天海が外惑星だね。

内惑星と外惑星は何が違うの?

はるか

Haru_You

内惑星は太陽と同じ方向にあることになるから、真夜中には見えず、夕方と明け方しか見られないんだ。

太陽のほうにあると昼間は見えないから、太陽が暗くなるギリギリでしか見えないってことか。

はるか

Haru_You

ギリギリでしか見られない、とはいっても、金星はマイナス4等星だからね、めっちゃ明るくって夕方の空にすごい目立つんだ。

金星はどっちの方角に見えるの?

はるか

Haru_You

太陽と同じ方向なんだから、夕方なら西の空だよ。

夕方西の空に見える金星を「よいの明星」、明け方の東の空に見える金星を「明けの明星」というんだ。

公転の位置によって、見える時間と方角が変わるんだよ。

一度自分で図を書いて、きちんと覚えておくこと。

夕方西の空に見える金星を「よいの明星」、明け方の東の空に見える金星を「明けの明星」というんだ。

公転の位置によって、見える時間と方角が変わるんだよ。

一度自分で図を書いて、きちんと覚えておくこと。

金星は満ち欠けするんだね。

はるか

Haru_You

うん、内惑星は太陽に向いてる面だけが見えるから、満ち欠けして見えるんだ。

よいの明星は右光り、明けの明星は左光りだね。

よいの明星は右光り、明けの明星は左光りだね。

地球と宇宙 一問一答演習プリント

演習プリントには、Excelファイル版とPDFファイル版があります。

Excelファイル版はリロード・再計算(F8)するたびに数字や配列が変わります。

マクロは使用していませんので、セキュリティ警告はありません。

なお、PDF版では20問の収録ですが、Excel版にはより多くの問題を収録しています。

Excelファイル版はリロード・再計算(F8)するたびに数字や配列が変わります。

マクロは使用していませんので、セキュリティ警告はありません。

なお、PDF版では20問の収録ですが、Excel版にはより多くの問題を収録しています。

はるか

地球と宇宙(PDF版)

1 ファイル 484.69 KB

利用規定です。

本配布ファイルは個人利用に限り自由に使用することができますが、著作権は放棄していません。

学習塾、家庭教師などの商用利用は作成者までご相談ください。

本配布ファイルを利用した事によるいかなる損害も作成者は一切の責任を負いません。

本配布ファイルは個人利用に限り自由に使用することができますが、著作権は放棄していません。

学習塾、家庭教師などの商用利用は作成者までご相談ください。

本配布ファイルを利用した事によるいかなる損害も作成者は一切の責任を負いません。

はるか

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません